En diciembre de 1960, un niño de 12 años llamado Howard Dully fue llevado a una consulta con un médico elegante, de voz amable, barba bien recortada y gafas redondas.

Según The Guardian, el chico no sabía qué esperaban de él, ni que esa visita marcaría un antes y un después en su vida. Le gustaba andar en bicicleta, repartir diarios y jugar al ajedrez, pero alguien, su madrastra, principalmente, lo había señalado como problemático.

Dully no tenía diagnóstico psiquiátrico grave. Aun así, en cuestión de días, el doctor Walter Freeman introdujo un instrumento metálico por su ojo derecho, lo martilló hasta atravesar el hueso orbital y manipuló el tejido cerebral de su lóbulo frontal.

La operación no lo dejó con secuelas devastadoras, pero el estigma lo acompañó toda su vida: “Desde mi lobotomía me siento un fenómeno, avergonzado”.

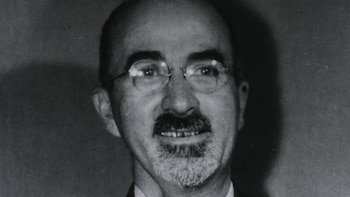

El hombre detrás de esa intervención fue el neurólogo estadounidense Walter Jackson Freeman II, nacido en Filadelfia en 1895, descendiente de una dinastía médica. Su abuelo, William Williams Keen, había sido el primer cirujano cerebral de los Estados Unidos; su padre, Walter J. Freeman, también era un médico destacado.

Freeman egresó de la Universidad de Yale en 1916, luego estudió neurología en Pensilvania y se perfeccionó en Europa. En 1924, al volver al país, se convirtió en el primer neurólogo en ejercicio en Washington D. C.

Para comienzos de los años treinta, dirigía los laboratorios del Hospital St. Elizabeths y presidía el departamento de neurología en la Universidad George Washington. Desde allí, se propuso encontrar una cura revolucionaria para los trastornos mentales.

Su inspiración llegó desde Portugal. En 1935, el neuropsiquiatra António Egas Moniz introdujo la “leucotomía”, una técnica que consistía en perforar el cráneo de los pacientes e inyectarles alcohol en los lóbulos frontales, con el objetivo de alterar las conexiones neuronales responsables de los síntomas psiquiátricos.

Luego, reemplazó el alcohol por unleucótomo, un instrumento quirúrgico diseñado para seccionar la materia blanca cerebral.

Según Daily Mail, Walter Freeman quedó fascinado. Junto con el neurocirujano James Watts, adaptó el procedimiento y creó una nueva versión: la lobotomía prefrontal, en la que cortaban la conexión entre el tálamo y los lóbulos frontales.

La primera de estas operaciones en Estados Unidos se realizó el 14 de septiembre de 1936 sobre Alice Hood Hammatt, una ama de casa de 63 años que sufría depresión e insomnio.

Durante los años siguientes, Freeman y Watts ejecutaron más de 200 lobotomías. Según datos citados por All That’s Interesting, solo el 63 % de los pacientes reportaban mejoras y un 14 % veía empeorar sus síntomas.

Entre todos los casos, uno pasaría a la historia como símbolo de tragedia médica y abuso de poder: el de Rosemary Kennedy.

La tercera hija del clan Kennedy, nacida en 1918 con discapacidades cognitivas, había sido dócil durante su infancia, pero al llegar a la adultez empezó a tener arranques violentos y conductas consideradas inadecuadas para una joven de su clase.

En 1941, a los 23 años, su padre, Joe Kennedy, decidió intervenir sin consultar al resto de la familia. Walter Freeman diagnosticó a Rosemary con “depresión agitada” y propuso la lobotomía como solución.

La operación la dejó con el desarrollo mental de una niña de dos años. Desde entonces vivió recluida en instituciones. Su madre apenas mencionó el hecho una vez: “La mente de Rosemary se fue por completo. Fue un accidente, del que prefiero no hablar”, declaró Rose Kennedy, según Daily Mail.

Hacia 1946, Freeman ya no se conformaba con las limitaciones del quirófano. Quería llevar la técnica más allá: que cualquier psiquiatra pudiera practicar una lobotomía sin necesidad de bisturíes, sin anestesia general y sin ayuda de un neurocirujano.

Se interesó entonces por el método de Amarro Fiamberti, un médico italiano que accedía al cerebro por las órbitas oculares. Así nació la lobotomía transorbital. Freeman tomó un picahielo de cocina, lo esterilizó, lo rebautizó como “orbitoclasto” y lo usó para penetrar el hueso orbital de sus pacientes.

No aplicaba anestesia, sino descargas eléctricas para inducir convulsiones y pérdida de conciencia. Con esa técnica, el procedimiento podía realizarse en menos de diez minutos.

A pesar de las alarmas que comenzaban a sonar en la comunidad médica, Freeman emprendió una gira nacional para mostrar su procedimiento.

Según el National Institutes of Health, llegó a realizar más de 50 lobotomías en tres estados en apenas cuatro días. Tomaba fotografías antes y después de las operaciones, que usaba como propaganda del tratamiento.

En una de ellas, afirmaba que una mujer esquizofrénica se había convertido en “una verdadera mascota del hogar”. Para The Guardian, Freeman alardeaba de poder realizar el procedimiento con tal rapidez que no requería de quirófanos, ni siquiera de consentimiento claro.

El caso de Howard Dully no fue aislado. Durante tres décadas, Walter Freeman realizó más de 3.400 lobotomías en Estados Unidos.

Según estimaciones compartidas por All That’s Interesting, el 14 % de sus pacientes murió durante la operación. Algunos sobrevivientes quedaron en estado vegetativo; otros sufrieron secuelas físicas o psíquicas irreversibles.

En 1951, mientras posaba para una fotografía durante una intervención, empujó el picahielo demasiado dentro del cerebro del paciente y lo mató. Su colega James Watts se horrorizó y rompió su sociedad con él.

Con la llegada de medicamentos como la clorpromazina en 1954, y la aprobación de los primeros antipsicóticos y antidepresivos, la lobotomía cayó en desgracia.

Aun así, Freeman continuó practicándola hasta 1967, cuando el último de sus pacientes murió en el quirófano. Según The Washington Post, pasó sus últimos años recorriendo el país en una casa rodante, buscando a sus antiguos pacientes, anotando sus historias, enviándoles postales y entrevistas navideñas.